研究发现乙肝病毒增强致癌物作用

美国麻省总医院Huang等研究发现,乙型肝炎病毒(HBV)自身不促进肝炎和肝癌的发生,而是增强二乙基亚硝胺(DEN)等致癌物质的促炎和致癌能力。IL-33/调节T细胞轴,是HBV+DEN致肝癌的关键。匹伐他汀可通过阻断甲羟戊酸途径,抑制IL-33表达,抑制HBV和DEN的诱发肝癌作用。(Nat Commun. 2025, 16: 5360.)

HBV感染增加肝炎和肝癌风险的机制目前并不明确,有观点认为,HBV将DNA插入肝细胞基因组带来突变从而导致肝癌,有研究发现HBV基因组在肿瘤细胞中的整合率低于在非肿瘤组织中的整合率。有观点认为,HBV诱导的肝炎促进了癌症发生,但炎症发生原因不明确。但大部分HBV感染不引起任何显著的肝脏病变,高达60%的HBV感染者没有症状。

已有研究发现,他汀类药物使用与患肝癌风险降低相关。研究者基于队列数据,再次证实了上述发现。该研究表明,环境致癌物是HBV与肝癌风险增加相关的中介因素,这一发现为HBV携带者的肝癌预防提供了新思路。

为深入探讨HBV感染与肝癌的关系,研究者构建了HBV感染小鼠模型。基于这一小鼠模型,研究者发现在感染HBV12个月后,小鼠(HBV+PBS)未发生肝癌。HBV感染小鼠在接受致癌物DEN处理(HBV+DEN)后,会发生肝癌,且生存时间缩短;这些小鼠的肝脏肿瘤负荷高于未感染HBV但接受DEN处理的小鼠(Sham+DEN),生存时间也更短。提示HBV感染自身不引起小鼠肝癌,HBV+致癌物可加速肝癌的发展。

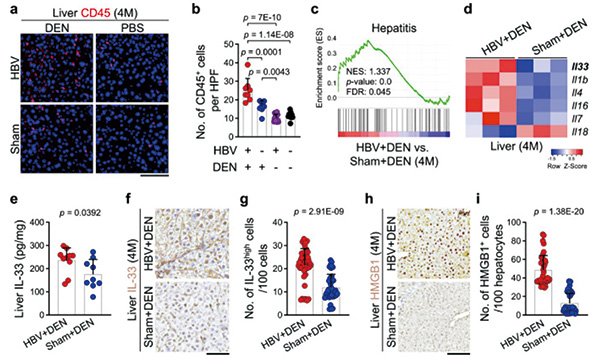

单独HBV感染不引起任何肝损伤(以血清ALT水平衡量)或肝脏炎症(以肝脏中的CD45阳性白细胞计数评估)。HBV+DEN处理的小鼠肝脏炎症和受损水平增加,且与Sham+DEN小鼠相比更严重。

为探讨潜在机制,研究者给两组小鼠进行了全肝RNA测序,结果显示与仅DEN处理的肝脏相比,HBV+DEN处理的肝脏上调了肝炎相关基因,其中IL-33在HBV+DEN处理的肝脏中表达量更高。这组小鼠的损伤相关分子模式分子和TLR4激动剂HMGB1的表达也升高。

研究者认为,在HBV+DEN处理的小鼠体内,HMGB1/TLR4/TBK1/IRF3轴激活IL-33表达,这可能就是导致肝炎和癌症发生的原因。研究者检测了IL-33对HBV+DEN诱发肝癌的重要性。基于基因敲除实验,研究者发现,高表达IL-33作用于调节性T细胞,促进调节性T细胞上调TGF-β和IL-10表达,进而创造促瘤环境。

研究者此前研究发现,降脂药物匹伐他汀可抑制TBK1/IRF3/IL-33信号通路,进而抑制促癌的慢性炎症。此次研究发现,匹伐他汀治疗显著降低HBV+DEN处理小鼠的肝脏肿瘤负荷。提示对于HBV感染者,匹伐他汀有潜在预防或治疗肝癌作用。

基于人体数据分析显示,HBV相关肝炎患者的血清IL-33水平明显高于健康对照组,且高于非HBV肝炎患者。在HBV感染者中,血清IL-33水平与血清乙型肝炎表面抗原水平呈正相关。

基于欧洲的大数据库TriNetX中2亿余患者的电子医疗记录分析发现,与接受依折麦布(不影响甲羟戊酸途径的降脂药)治疗的患者相比,接受匹伐他汀治疗的患者患肝炎的风险显著降低(OR=0.727),患肝炎相关肝癌风险显著降低(OR=0.577)。

近年来,不断有研究发现使用他汀与肝癌风险降低相关。德国研究者2023年分析欧美三大队列近180万人数据后发现,在一般人群中,与不使用他汀类药物相比,经常使用他汀类药物与新发肝病风险降低15%,肝脏疾病相关死亡风险降低28%,患肝细胞癌风险降低74%相关。

韩国研究者分析了16 000余名40岁及以上慢性肝病患者随访数据后发现,与不使用他汀人群相比,他汀使用者患肝癌风险降低33%。

这些研究证据表明,该研究发现的机制可能在人体中也存在。

该研究发现,HBV本身不导致肝炎和肝癌,而是增强环境致癌物的促炎和促癌作用,这些研究发现为HBV感染者预防肝炎和肝癌提供了参考。不过这些研究发现不足以支持在HBV感染人群中使用他汀预防肝癌,还需要大样本随机对照临床研究进一步证实他汀的预防肝癌作用。

(编译 张瑞轩)